- 水とくらし

- SDGs

異常気象とは?日本や世界の事例、原因、地球温暖化との関係も解説

近年、異常気象による被害は、日本だけでなく、世界中で増加しています。突然の豪雨や猛暑、台風の大型化など、私たちの生活に直接影響を及ぼす異常気象について、正しく知って備えることが安全対策として欠かせません。

2025年の夏の平均気温は平年と比べて2.36度高く、これは気象庁が1898年(明治31年)に統計を取り始めてから最も高い温度で、異常気象と言われています。さらに、2025年は北海道での猛暑や各地の豪雨、東京を含む都市部への台風被害なども相次ぎ、改めて異常気象による被害の深刻さが浮き彫りになりました。

今回は、異常気象の種類から、日本や世界の事例、原因、地球温暖化との関係までを、わかりやすくご紹介します。

目次

異常気象の基礎知識

異常気象を正しく知ることは、災害への備えを考える上で欠かせません。異常気象の基本的な定義と、その種類について整理していきます。

※出典:環境省「異常気象とは」

異常気象の定義と特徴

異常気象とは、過去の気象データと比較して統計的に稀であり、通常の範囲を大きく超える気象現象を指します*。

気温が平年より極端に高くなる猛暑日や、短時間に記録的な雨量をもたらす豪雨、数週間にわたって続く干ばつなどが典型的な例と言えるでしょう。

ただし、このような現象は地域や季節によって「異常」とされる基準が異なり、日本と海外でも定義の解釈に差があります。また、異常気象は必ずしも地球温暖化に直結するわけではなく、一時的な自然変動によって発生する場合もあるため、長期的な気候変動とは区別をしなければなりません。

*環境省「異常気象とは」

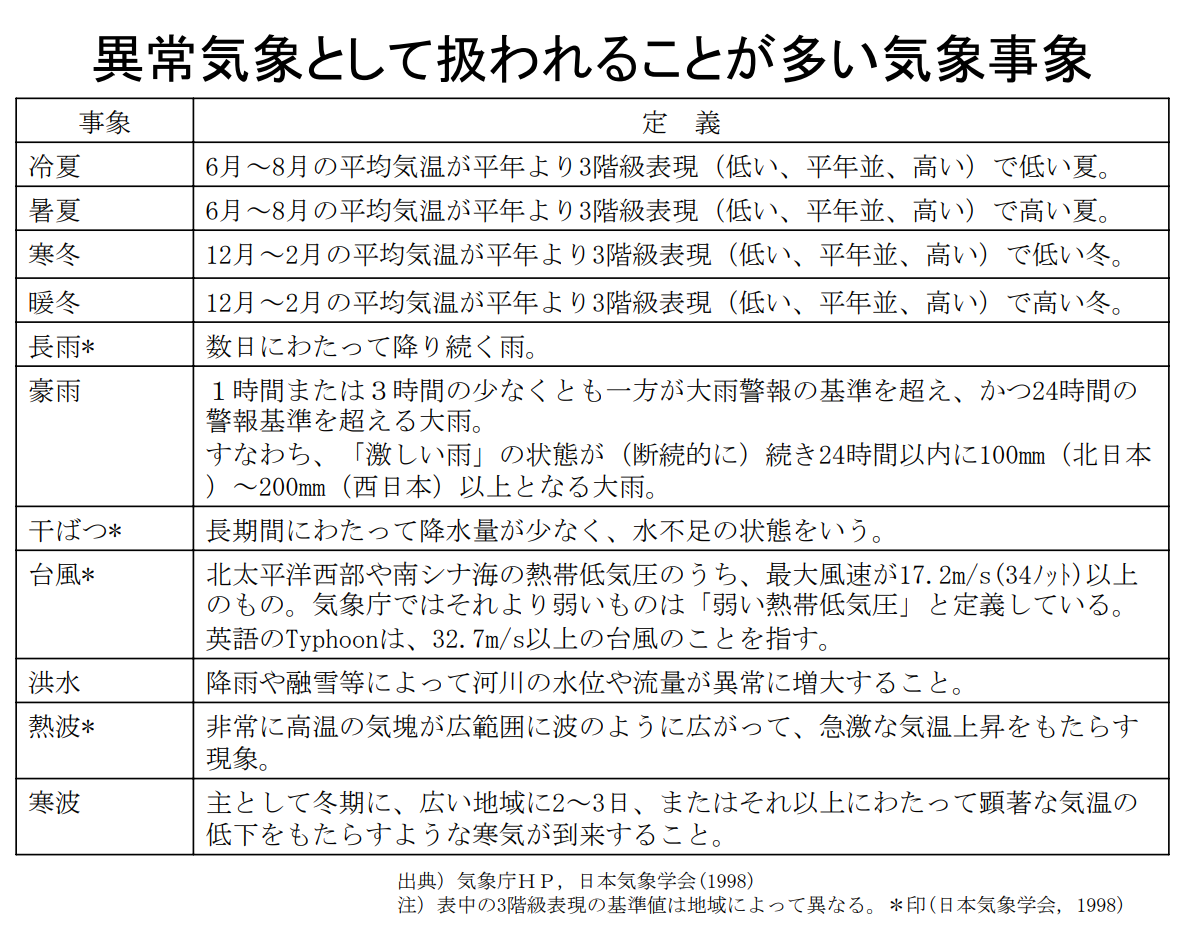

異常気象の主な種類

異常気象にはさまざまな種類があり、それぞれが人々の生活や社会に異なる影響をもたらします。代表的な異常気象として挙げられるのは、猛暑・熱波、豪雨・洪水、干ばつ、台風・暴風、寒波・大雪などです。

例えば、猛暑は熱中症や電力需要の急増を引き起こし、豪雨は土砂災害および都市の浸水被害をもたらします。さらに、これらの異常気象は単独で起こる場合もあれば、複合的に発生して被害を拡大させることもあります。

そのため、それぞれの特徴を理解し、現象ごとに適切な対策を取らなければなりません。

日本における異常気象の事例と影響

日本は四季の変化が豊かな一方で、地理的条件や気候特性から異常気象の影響を受けやすい国です。近年は記録的な猛暑や豪雨、大型台風などが相次ぎ、社会・経済に深刻な影響を与えています。

ここでは、最新のニュースを交えながら、具体的な事例とその影響を整理していきます。

近年の日本の異常気象事例

2025年の夏、北海道では観測史上初めて40度に迫る気温を記録し、熱中症による救急搬送が急増しました**。これまで冷涼な気候とされてきた北海道で発生した猛暑は、気候変動の影響が日本全域に及んでいることを示しています。

■前3か月間の気温経過

※出典:気象庁「日本の異常気象」

さらに、9月上旬には、西日本や東日本で記録的な豪雨が発生し、各地で河川が氾濫しました*** 。住宅の浸水や道路の冠水が相次ぎ、数万人規模で避難を余儀なくされました。加えて、大型台風も日本列島を直撃し、広域停電や交通網の麻痺も発生したのです 。都市部でも強風と大雨の影響でインフラが一時的に機能不全に陥り、経済活動への影響が広がりました。

これらの事例は、従来「安全」とされてきた日本の地域や季節でも異常気象が発生しうることを示しており、全国的な備えが必要であることがわかります。

2025年の夏の暑さについては、以下の記事も併せてご覧ください。

**日本気象協会「北海道で統計史上初40℃超か!? 万全な熱中症対策を」

***NHK「東京や神奈川で100ミリ超の猛烈な雨 川の氾濫や浸水被害相次ぐ」

異常気象が日本社会に与える影響

異常気象は単なる自然災害に留まらず、実は、社会の持続可能性にも深く関わっています。豪雨や台風はインフラ・住宅を破壊して生活基盤を直撃し、猛暑は熱中症患者を急増させ、医療現場に大きな負担がかかります。

さらに、農作物の不作や物流の停滞は食品価格の高騰を招くため、家計・企業の活動も圧迫されるでしょう。特に、高齢者や子どもなどの社会的弱者は影響を受けやすく、社会全体での対策が欠かせません。これらの現象はもはや一過性の災害ではなく、日本全体の災害に対する回復力や強靭さを問う課題となっています 。

世界の異常気象の現状と傾向

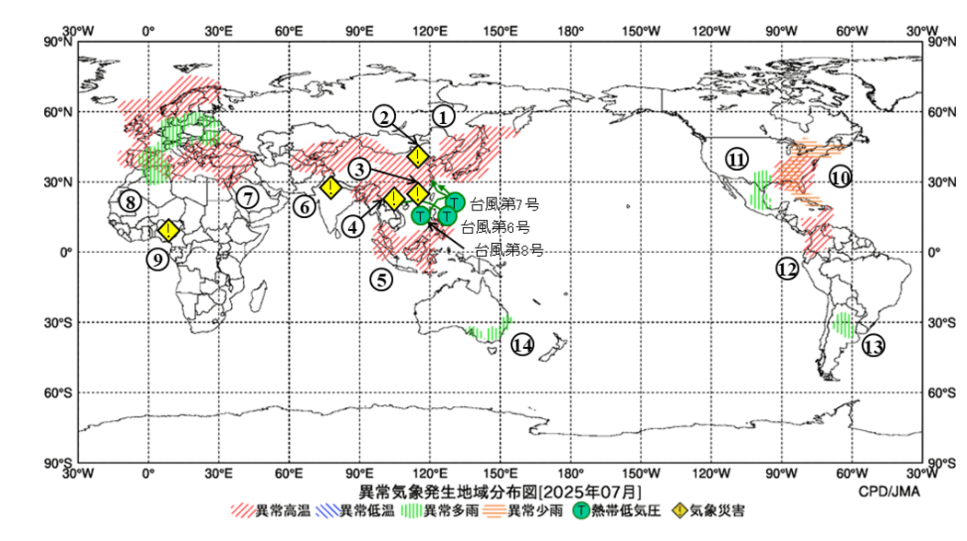

異常気象は日本だけでなく、世界各地にも深刻な影響を及ぼしています。特に、2025年は、欧州やアジアで過去に例を見ない規模の熱波や洪水が発生し、国際社会全体での対応の必要性が改めて明らかになりました。

■2025年7月の主な異常気象・気象災害

※出典:気象庁「世界の月ごとの異常気象」

世界各地での異常気象の事例

2025年の夏、ヨーロッパでは記録的な熱波が広がり、スペインやフランスで大規模な山火事が発生しました 。さらに、各地で40度を超える気温が続き、数千人規模の避難が行われるなど、日常生活や経済活動に大きな混乱をもたらしています ****。

一方、南アジアではモンスーン期に想定を超える豪雨が発生し、インドやバングラデシュで深刻な洪水被害が発生。数百万人が避難生活を余儀なくされ、農業や公共インフラに甚大な損害が生じています *****。

これらの事例は、異常気象が地域的な現象にとどまらず、グローバルに広がっていることを示していると言えるでしょう 。特に、発展途上国では防災インフラや資金が不足しており、被害がさらに拡大する傾向にあります 。

****BBCニュース「【解説】異常気象が新しい日常に……英気象庁が最新報告書で警告」

*****BBCニュース「【解説】 熱波から洪水まで……アジアを席巻する異常気象」

世界的な異常気象の傾向と影響

近年の観測データからは、異常気象の頻度と強度が確実に増していることが明らかになっています 。熱波や豪雨、干ばつなどは、より頻繁に、かつ強力に発生し、社会経済・生態系に大きな打撃を与えていると言えます。

例えば、海面上昇や氷河融解と連動する洪水リスクは沿岸地域の人々に避難や移住を迫り、数百万人規模の人道危機を引き起こしかねません。こうした現象は、もはや一国だけで対処できる問題ではないため、国際的な協力体制や科学的研究が必要です。

異常気象の原因とメカニズム

異常気象が発生する背景には、自然の気象変動と人間活動による地球温暖化が複雑に絡み合っています 。近年では、温室効果ガスの増加に伴う気温上昇が、異常気象の主な原因と考えられています 。

異常気象を引き起こす主な原因

異常気象の原因は、大きく「人為的要因」と「自然的要因」に分けられます 。

人為的要因の代表例として挙げられるのは、地球温暖化です 。二酸化炭素やメタンなど温室効果ガスの排出増加により、大気や海洋に熱エネルギーが蓄積し、豪雨や熱波、台風などの極端な現象が起こりやすくなっています 。

一方、自然的要因として挙げられるのは、エルニーニョやラニーニャ現象、大規模火山噴火、太陽活動の変動などです 。これらは一時的に気候を変動させ、特定の地域で異常気象を引き起こすことがありますが、長期的な増加傾向の主因とは区別されます 。

地球温暖化と異常気象の関係性

最新の研究によれば、「2025年の日本の記録的猛暑は、地球温暖化の影響がなければ発生しなかった可能性が高い」と分析されています 。これは、温暖化が特定の異常気象を直接的に増大させていることを示す科学的証拠と言えるでしょう****** 。

温暖化による気温上昇は大気中の水蒸気量を増やし、集中豪雨や大型台風を発生しやすくしました 。また、猛暑や熱波のリスクを高め、健康被害やエネルギー需要増加など、社会的負担も拡大させています 。

ただし、すべての異常気象を温暖化の影響だけで説明することはできません 。自然変動や地域特有の要因との相互作用を見極めながら、理解していくことが重要です 。

******NHK「7月下旬の記録的高温 “温暖化影響なければほぼ起こりえず”」

今後の異常気象の予測と最新研究

異常気象は今後さらに深刻化すると予測されており、気候モデルの将来シナリオでも、熱波や豪雨の頻度・強度の増加が示されています 。社会や生態系への影響が拡大するため、国や地域レベルでの適応策が急務となっています 。

異常気象の将来予測

気候モデルによるシミュレーションでは、21世紀半ば以降、平均気温がさらに上昇し、猛暑や豪雨が現在より高頻度で発生すると予想されています 。日本でも、夏季の平均気温は今世紀末までに数度上昇するとされ、熱中症のリスクや農業への打撃が拡大することが懸念されています 。

2025年に各地を襲った台風や豪雨災害は、まさにその予兆と言えるでしょう。異常気象はもはや「将来の懸念」ではなく、「現在進行中の現実」になりつつあります 。

異常気象に関する最新の科学的知見

近年注目されているのが、「アトリビューション研究」です 。これは、特定の異常気象が地球温暖化によってどの程度起きやすくなったかを、定量的に評価する研究手法です 。

実際に、2025年の猛暑や豪雨についても、温暖化が影響している度合いを示す分析が進められています 。また、国際的な報告では、アジア地域は世界平均の2倍のスピードで温暖化が進行し、極端な気象現象の激化が避けられないとされています 。

これらの知見は、防災計画や政策立案の科学的根拠として活用され、国際的な気候変動対策の強化に欠かせません。今後は観測データの蓄積やモデルの精緻化により、さらに信頼性の高い予測が可能となり、異常気象に備える具体的な行動指針が整備されることが期待されています。

異常気象は当たり前のものとして備えておこう

異常気象は、猛暑・豪雨・台風・干ばつ・寒波などの多様な形で発生し、日本や世界に深刻な被害をもたらしています 。この夏の記録的な猛暑や、各地で頻発した豪雨・台風災害が示すように、「これまで安全とされていた地域や季節でも異常気象が起こりうる」という事実が明らかになりました 。世界でも、欧州の熱波や山火事、南アジアの豪雨災害などが相次ぎ、被害はグローバル規模で拡大しています 。

私たちにできる対策としては、信頼できる情報源から正確な気象情報を得ること、いざというときのために防災グッズを備えること、地域ごとのリスクに応じた避難計画を立てることが挙げられます 。こうした備えを日常に取り入れ、異常気象に強い生活基盤を築いていくようにしましょう。