SDGs

脱炭素とは?カーボンニュートラルとの違いや企業の取り組み事例も解説

ニュースやビジネスの現場などで、「脱炭素」という言葉を耳にすることが増えましたが、その正確な意味や社会的な影響までは理解できていないという方もいるのではないでしょうか。

今回は、脱炭素について、基本的な定義やカーボンニュートラルとの違い、企業がどのように取り組めばよいかなどを、具体的に解説します。

目次

脱炭素の基本とカーボンニュートラルの違い

※出典:環境省 脱炭素ポータル「カーボンニュートラルとは」

脱炭素とカーボンニュートラルは混同されやすい用語ですが、それぞれ異なる意味があります。ここでは、それぞれの用語の定義とともに、どのように使い分けられているのかについてもご紹介します。

脱炭素とは

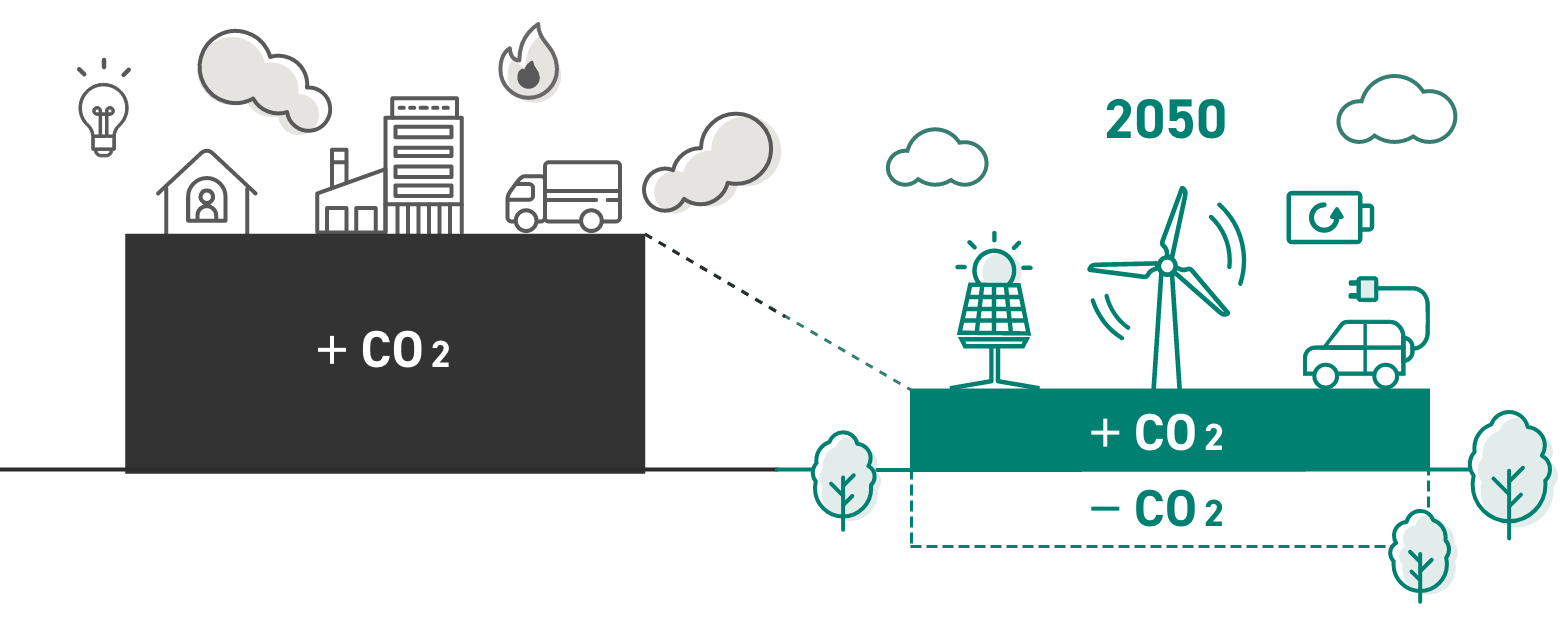

脱炭素とは、二酸化炭素(CO2)の排出量を削減し、将来的に実質ゼロを目指す取り組みのことです。CO2は地球温暖化の主な原因とされる温室効果ガスであり、石油などの化石燃料の燃焼や工業プロセスから大量に排出されています。

脱炭素の「実質ゼロ」という表現は、CO2の排出を完全にゼロにすることは現実的に困難であるため、排出量の削減や森林などによる吸収量とのバランスを取ることを意味します。

つまり、再生可能エネルギーへの転換や省エネ技術の導入によってCO2排出を減らし、同時に植林と森林保全によって大気中のCO2を吸収することで、全体として実質的にゼロを達成しようとする考え方です。

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、CO2を含む温室効果ガス全体の排出量と吸収量を均衡させることを指します。温室効果ガスには、CO2のほか、メタン、一酸化二窒素、フロン類などが含まれ、カーボンニュートラルはこれらすべてを対象とした概念です。

2020年10月、日本政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました*。この宣言は、2015年12月に採択されたパリ協定を踏まえたもので、世界的な気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より十分下方に抑え、1.5℃に抑える努力を継続するという、国際的な目標に沿ったものです。

*経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

脱炭素とカーボンニュートラルの違い

脱炭素とカーボンニュートラルの主な違いは、対象範囲にあります。脱炭素は主にCO2排出削減に焦点を当てた概念であるのに対し、カーボンニュートラルは温室効果ガス全体のバランスのことです。

実務上ではこの2つが混同されることも多く、文脈によっては同義として扱われる場合もあります。しかし、正確には、脱炭素はCO2に特化した取り組みであり、カーボンニュートラルはより包括的な概念であることを理解しておくようにしましょう。

脱炭素社会の実現に向けた国・自治体の取り組み

脱炭素社会の実現には、国際的な枠組みと国内政策、そして、地域レベルでも具体的な取り組みが欠かせません。ここでは、パリ協定という国際的な基盤から、日本の政策、さらには自治体の先進事例まで、脱炭素に向けた取り組みを見ていきましょう。

国際的な枠組みとパリ協定の役割

2015年に開催された「国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)」では、「パリ協定」が採択されました。温室効果ガス排出削減の長期目標として、気温上昇を2℃より十分下方に抑える(2℃目標)とともに1.5℃に抑える努力を継続すること、そのために今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収のバランスを達成することが掲げられています。

加盟国は自主的に温室効果ガス排出削減目標を設定し、5年ごとにその目標を見直すことが義務付けられています。日本は2020年10月に2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、2030年度には温室効果ガスを2013年度比で46%削減する中間目標を設定しました**。

**環境省「国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)及び京都議定書第11回締約国会合(COP/MOP11)の結果について」

国内の政策と補助金制度

日本政府は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて「グリーン成長戦略」を策定し、14の重点分野ごとに年限を明確化した目標、研究開発・実証、規制改革・標準化などの制度整備を盛り込んだ実行計画を提示しています。また、2兆円のグリーンイノベーション基金も創設し、企業の前向きな挑戦を支援しています。

なお、環境省や経済産業省は、脱炭素推進のために多くの補助金・支援制度を整備しています。

主な制度としては、民間企業による自家消費型・地産地消型の再生可能エネルギー導入を促進する「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」や、地域の脱炭素化を支援する「地域脱炭素推進交付金」などがあります***。

***環境省「令和6年度予算 及び 令和5年度補正予算 脱炭素化事業一覧」

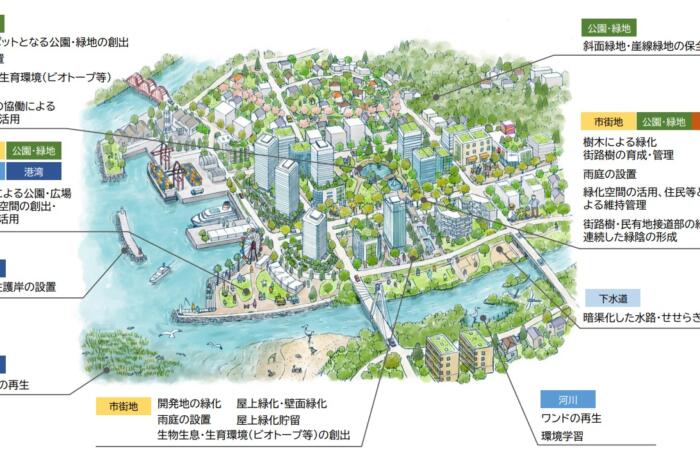

自治体の先進事例と地域脱炭素の取り組み

国は「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、2030年度までに少なくとも100か所の脱炭素先行地域を創出するとともに、脱炭素の基盤となる重点対策を全国で実施する方針を打ち出しました。それに伴い、全国の自治体では、地域特性を活かした先進的な取り組みが進んでいます。

例えば、横浜市では、学校施設への太陽光パネル設置を積極的に推進し、教育現場で再生可能エネルギーを活用しながら、子供達への環境教育も同時に行っています。

また、多くの自治体が「ゼロカーボンシティ」を宣言し、2050年までにCO2排出実質ゼロを目指す目標を掲げています。具体的な施策としては、公共施設への太陽光発電システムの導入、LED照明への切り替え、公用車の電動化、地域内での再生可能エネルギーの地産地消などが実施中、または実施予定です****。

****首相官邸「グリーン社会の実現」

温室効果ガスと気候変動の影響

脱炭素を理解するには、温室効果ガスの種類と特徴、気候変動がもたらす具体的な影響も知っておく必要があります。ここでは、主要な温室効果ガスの特徴と、気候変動が私たちの生活や社会に与える影響について説明します。

主要な温室効果ガスの種類と特徴

温室効果ガスには、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、フロン類(HFCs、PFCs、SF6など)があり、それぞれ異なる特徴と排出源を持っています。それぞれのガスの種類と特徴は、以下のとおりです。

<主な温室効果ガスの種類と特徴>

・二酸化炭素(CO2):最も排出量が多い温室効果ガスで、化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の燃焼が主な発生源。発電、工業プロセス、自動車の走行など、人間活動のあらゆる場面でCO2が排出される。大気中での滞留時間が長く、地球温暖化への影響が最も大きいため、脱炭素の中心的な対象でもある

・メタン(CH4):CO2と比較すると排出量は少ないものの、温室効果はCO2の約25倍強い。主な排出源は、稲作や家畜の飼育などの農業活動、廃棄物の埋め立て、天然ガスの採掘・輸送過程など

・一酸化二窒素(N2O):CO2の約300倍の温室効果を持ち、農業で使用される化学肥料や工業プロセスから排出される

・フロン類(HFCs、PFCs、SF6など):冷蔵庫やエアコンの冷媒として使用されてきが、温室効果が極めて高いため、国際的に使用削減が進められている******

これらの温室効果ガスを総合的に削減することが、気候変動対策のポイントになります。

******経済産業省「温室効果ガス排出の現状等」

気候変動がもたらす具体的な影響

温室効果ガスの増加による地球温暖化は、すでにさまざまな形で影響を及ぼしています。

最も著しい影響は、海面上昇です。極地の氷河や氷床が溶け、海水温の上昇による海水の膨張も加わり、世界中の海面が上昇しています。海面上昇により、世界中の低地や島国では浸水リスクが高まり、住民の移住を余儀なくされるケースも発生しています。

異常気象の増加も深刻な問題です。近年、世界中で、豪雨や台風の大型化、熱波、干ばつなど、極端な気象現象が頻発しています。日本でも、記録的な豪雨による洪水や土砂災害、夏季の猛暑による熱中症被害など、気候変動の影響が実感されるようになりました。

生態系への影響も無視できません。気温上昇により、動植物の生息域が変化し、従来の生態系バランスが崩れています。サンゴの白化現象や、農作物の栽培適地の変化など、私たちの生活に直結する影響も現れています。

このように地球温暖化への影響は、農業生産の減少、水資源の不足、インフラの損壊など、社会経済に深刻なリスクをもたらします。特に、日本は島国で海面上昇や台風の影響を受けやすいため、早急な脱炭素化を求められています。

企業の脱炭素取り組み事例と具体的施策

企業にとって脱炭素への取り組みは、社会的責任であると同時に、競争力強化の機会でもあります。企業が取り組むべき施策の全体像と実際の企業事例のほか、脱炭素が企業価値に与える影響についてもご紹介します。

企業が取り組むべき脱炭素施策の分類

企業の脱炭素施策は、大きく3つの柱に分類できます。まずは再生可能エネルギーの導入、続いて省エネ設備の導入、最後に従業員の意識改革と行動変容です。

再生可能エネルギーの導入の具体的な施策としては、自社の建物や敷地に太陽光発電システムを設置する自家消費型の取り組みや、再生可能エネルギー由来の電力を購入する契約への切り替えなどが挙げられます。これらの施策はCO2排出量の削減に直接貢献し、企業のエネルギーコスト削減にもつながります。

省エネ設備の導入における具体策には、照明のLED化や高効率空調設備への更新、生産設備の省エネ化など、エネルギーの消費効率を高める取り組みが挙げられます。初期投資は必要になりますが、中長期的には光熱費の削減により投資回収が可能です。

従業員の意識改革も、ハード面の対策と同様に重要な施策です。省エネ行動の徹底、無駄な照明や空調の削減、エコ通勤の推奨など、従業員一人ひとりの日々の行動を変えることで、着実にCO2の削減につながります。

企業はこれらの施策を組み合わせて段階的に導入していくことで、経営戦略と連動した効果的な脱炭素化を進められるでしょう。

企業が取り組む具体的な脱炭素事例

実際に脱炭素に取り組んでいる企業の事例について、いくつか紹介します。

キユーピー株式会社は、自社工場に太陽光発電システムと蓄電池を導入し、CO2削減と同時にBCP(事業継続計画)の強化を実現しました。災害時にも一定の電力を確保できる体制を整え、生産活動の継続性を高めています。

たねやグループは、再生可能エネルギー100%の電力プラン(再エネECOプラン)への契約変更と、自社施設への太陽光発電設備の導入により、大幅なCO2削減を達成しました。食品製造業として環境負荷低減に積極的に取り組む姿勢が、企業ブランドの向上にもつながっています。

トライアルカンパニーは、FIT(固定価格買取制度)を利用した太陽光発電から、自家消費型太陽光発電への転換を進めました。発電した電力を自社店舗で消費することで、電力コストの削減とCO2排出量の削減を同時に実現し、持続可能な経営モデルを構築しています********。

これらの企業事例に共通するのは、脱炭素を単なるコストではなく、経営戦略の一環として捉え、事業価値の向上につなげている点といえるでしょう。

********関西電力「脱炭素とは?事例や企業ができる取り組み – 関西電力」

脱炭素が企業価値やESG投資に与える影響

脱炭素への積極的な取り組みは、企業価値の向上にも直結します。

近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が世界的に拡大しており、投資家は企業の財務情報だけでなく、環境への配慮や社会的責任を重視するようになりました。

脱炭素に積極的な企業は、ESG評価が高まり、資金調達が有利になる傾向があります。グリーンボンド(環境債)の発行や、ESG投資ファンドからの投資を受けやすくなることで、企業の成長資金を確保しやすくなるでしょう。

また、脱炭素への取り組みは、企業ブランドの向上にも貢献します。

環境意識の高い消費者や取引先からの支持を得やすくなり、競争優位性を確保できます。サプライチェーン全体での脱炭素化を求める動きも強まっており、大手企業との取引を継続・拡大するためにも、今後は脱炭素への対応が必須となっていくでしょう。

できるところから脱炭素に向けて行動しよう

脱炭素は、地球温暖化対策の核心ともいえる重要な取り組みです。CO2排出量の削減に焦点を当てた脱炭素と、温室効果ガス全体のバランスを目指すカーボンニュートラルの違いを理解して、効率的な対策を進めてください。

脱炭素社会の実現は、未来の課題ではなく、私たちが今から取り組むべき現実的なテーマです。持続可能な社会を次世代に引き継いでいくためにも、私たち一人ひとりが脱炭素に向けた具体的なアクションを始めていくようにしましょう。