- SDGs

食品ロスとは?定義や現状、原因のほか、対策についても紹介

食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことを指し、環境負荷や経済的損失を引き起こす深刻な社会問題です。日本では年間約464万トンもの食品ロスが発生しており*、家庭と事業者の双方で削減への取り組みが求められています。

今回は、食品ロスの定義から、現状や原因とともに、具体的な対策についてもご紹介します。

*環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)の公表について」

目次

食品ロスの定義と現状

食品ロス削減を進めるには、食品ロスとはどういうものなのかを正しく理解することが大切です。

まずは、食品ロスの定義や種類、日本国内での発生状況のほか、世界的な問題としての側面についても見ていきましょう。

食品ロスの定義と種類

食品ロスとは、「まだ食べられるのに捨てられる食品」を指し、食べられない部分である骨や皮などの調理くずは含まれません。

また、食品ロスは、大きく「事業系食品ロス」と「家庭系食品ロス」の2つに分類されます。

事業系食品ロスは、食品製造業や流通業、小売業、外食産業などの事業活動から発生するものです。一方、家庭系食品ロスは、一般家庭における食べ残しや賞味期限切れによる廃棄、調理時の過剰除去などが当てはまります。

日本国内の食品ロスの現状と統計データ

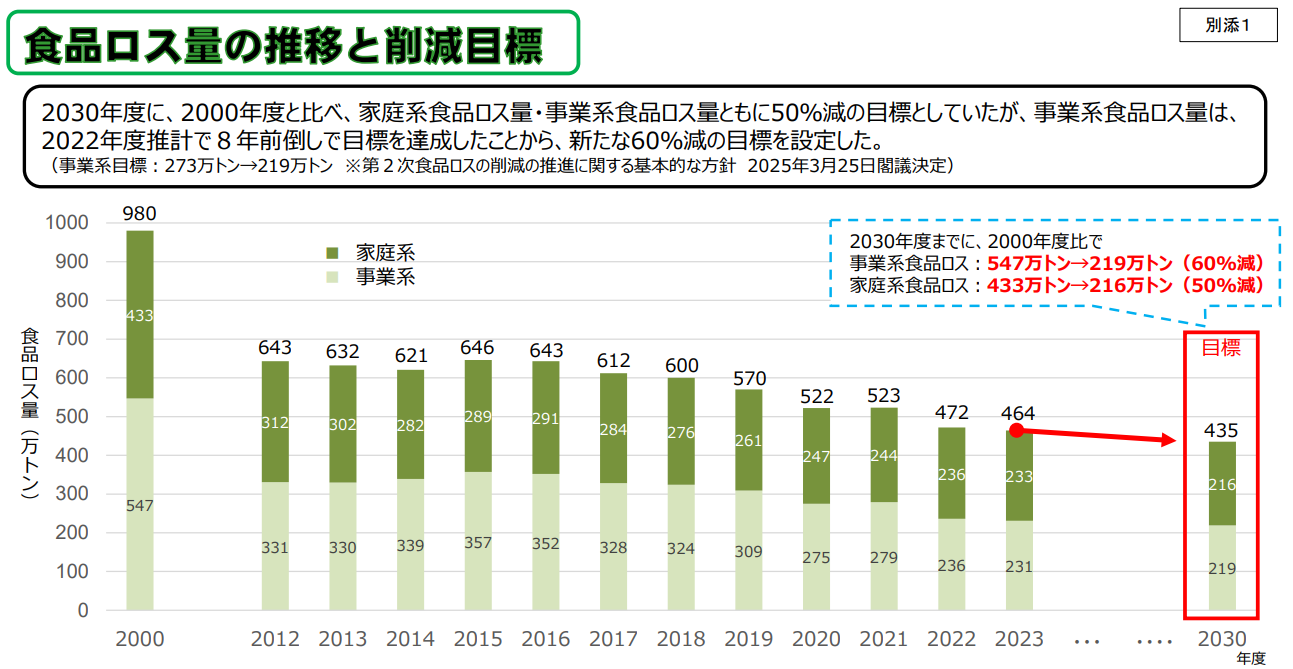

※出典:消費者庁「食品ロス量の推移と削減目標」

2023(令和5)年に発表された最新の推計によると、日本での食品ロスの年間発生量は約464万トンでした*。これを国民一人当たりに換算すると、年間で約37kg、毎日に換算すると約102g、つまり「おにぎり1個分」に相当する食べ物が捨てられていることになります。

この約464万トンの内訳を見ると、事業系食品ロスが約231万トン、家庭系食品ロスが約233万トンと、発生している割合はほぼ半々です。事業系では食品製造業が最も大きな割合を占め、次いで外食産業、小売業と続きます。

なお、近年の傾向としては、政府や自治体の取り組みにより、食品ロス量は減少傾向にあります。実際にデータを見てみると、2022(令和4)年の約472万トンから2023(令和5)年は約8万トン減少しており、継続的な努力の成果が表れているといえるでしょう**。

**消費者庁「2023(令和5)年度食品ロス量推計値の公表について」

食品ロスが世界的に抱える問題

食品ロスは、日本だけでなく、世界的な課題でもあります。

国連食糧農業機関(FAO)によると、世界では、生産された食料の約3分の1が廃棄されていると推計されています。その一方で、世界では、約7億7,000万人が飢餓や栄養不足に苦しみ、飢餓・栄養不足に陥っている人がいるのが現実です。

日本の2023年の食品ロス量である約464万トンは、2023年の世界食料支援量である約370万トンの約1.3倍に相当します。つまり、日本だけで、世界の食料支援量を上回る食品を捨てているという矛盾した状況ということになります**。

食品ロスの削減は、世界的な飢餓問題の解決や持続可能な開発目標(SDGs)の達成、特に「目標12:つくる責任 つかう責任」の実現に直結する重要課題です。

食品ロスが発生する主な原因

食品ロスは、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生しています。事業系と家庭系それぞれの主な原因を分析しつつ、どのような場面で食品ロスが生まれているのかも把握しておきましょう。

事業系食品ロスの原因

事業系食品ロスの主な原因は、製造段階での過剰生産や規格外品の廃棄です。

例えば、食品製造業では、パッケージの傷や印字ミス、わずかな形の不揃いなどで商品が返品されることがあり、これらが食品の大量廃棄につながっています。

また、流通段階では、日本特有の商慣習である「3分の1ルール」が、食品ロスを増やす要因となっています。

これは、製造日から賞味期限までの期間を3分割し、最初の3分の1の期間内に小売店へ納品しなければならないという慣習です。この厳しい納品期限により、まだ十分に食べられる食品が流通段階で廃棄されるケースも多く発生しています。

外食産業では、食べ残しや仕込みすぎによる廃棄が大きな問題です。特に、宴会やバイキング形式の食事では、大量の食べ残しが発生しやすい傾向にあります。

家庭系食品ロスの原因

家庭系食品ロスの主な原因は、買いすぎや使い切れないことによる廃棄です。特売や大容量パックの購入などにより、結果的に使い切れずに捨ててしまうケースが挙げられます。

また、消費期限と賞味期限の違いを正しく理解していないことも、無駄な廃棄を招く原因となっています。

賞味期限は「おいしく食べられる期限」であり、この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。しかし、多くの人が賞味期限を「食べてはいけない期限」と誤解し、期限が切れるとすぐに捨ててしまう傾向があります。

そのほか、調理時の過剰な皮むきや野菜の芯の除去といった「過剰除去」、作りすぎによる「食べ残し」なども、家庭内の食品ロスに含まれます。

消費者の行動や意識の影響

食品ロスには、消費者の購買行動や意識も大きく影響します。

過度な鮮度志向や商品の見た目を重視した購買行動は、小売店に完璧な商品を求めることにつながり、わずかな傷や変色でも商品が廃棄されてしまう原因となります。

また、スーパーマーケットで賞味期限が新しい商品を選ぶ「奥取り」行動も、手前の商品の売れ残りを増やし、食品ロスにつながります。

このように、食品ロス削減には、事業者の努力だけでなく、消費者一人ひとりの意識改革と行動変容も欠かせないといえるでしょう。

食品ロスが環境・経済・社会に与える影響

食品ロスは、単なる「もったいない」という問題にとどまらず、私たちの生活や地球全体に深刻な影響を及ぼしています。ここでは、食品ロスがもたらす具体的な影響を、環境・経済・社会といった3つの視点から説明します。

環境への影響

食品ロスは、環境に多大な負荷を与えています。

食品を生産する過程では、水やエネルギー、肥料などの資源が大量に消費され、温室効果ガスも排出されます。せっかく生産した食品を廃棄することは、これらの資源とエネルギーもすべて無駄になってしまうということです。

さらに、廃棄された食品は焼却処理されることが多く、この過程でも多くのエネルギーが必要となり、CO2(二酸化炭素)が排出されます。生ごみには水分が多く含まれるため、焼却には通常以上のエネルギーが必要です。

また、最終処分場の容量も限られているため、ごみの減量は差し迫った課題となっています。

食品ロスの削減は、温室効果ガスの排出削減や資源の有効活用にもつながり、地球温暖化対策としても重要な意味を持つといえるでしょう。

経済的な損失

食品ロスは、経済的にも大きな損失をもたらしています。

日本は食料の多くを輸入に依存しており、食料自給率はカロリーベースで約38%に過ぎません****。輸入した食料を大量に廃棄することは、国家レベルでの経済的損失といえます。

家庭レベルでも、年間約233万トンの食品ロスは、家計の無駄遣いを意味します。これは、一世帯あたりでは年間数万円分の食品を捨てている計算になり、食費の節約という観点からも食品ロスの削減は重要です。

なお、事業者にとっても、廃棄コストや在庫管理コストの増加は、経営効率を下げる要因となります。食品ロス削減は企業の利益向上にも直結する経営課題のひとつでもあります。

****農林水産省「日本の食料自給率」

社会的な影響と倫理的課題

世界では約7億7,000万人が飢餓や栄養不足に苦しんでいるという現実がある一方で、先進国を中心に大量の食品が廃棄されているという矛盾は、倫理的課題でもあります。

日本国内でも、経済的困窮により、十分な食事を取れない人々が存在します。子どもの貧困問題や高齢者の孤食・栄養不足など、食に関する社会課題は多岐にわたります。

近年よく耳にするようになったフードバンクやこども食堂などの活動は、この食品ロスの削減と社会課題の解決を両立させる取り組みとして注目されています。企業や家庭からまだ食べられる食品を引き取って必要とする人々に届けることで、食品ロスの削減と食の支援を同時に実現することが可能な活動といえるでしょう。

食品ロスの削減に向けた法律・政策

食品ロスの削減を社会全体で推進するため、日本では法律の整備や政策の展開が進められています。2019(令和元)年の食品ロス削減推進法の施行を契機に、国や地方自治体、事業者による様々な取り組みが本格化しました。

食品ロス削減推進法の施行

2019(令和元)年10月1日に、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(食品ロス削減推進法)が施行されました。

この法律では、食品ロスの削減を国民運動として推進することを目的とし、国、地方公共団体、事業者、消費者それぞれの責務や役割が明確に定められています。

2020(令和2)年3月には、法律に基づく基本方針が閣議決定され、食品ロス削減に向けた具体的な取り組みの方向性が示されました。さらに2025(令和7)年3月には第2次基本方針が閣議決定され、より一層の取り組み強化が図られています*****。

***** 消費者庁「食品ロスの削減の推進に関する法律等」

国や自治体の取り組み事例

上記の食品ロス削減推進法に基づき、全国の都道府県や市町村では、地域の実情に応じた食品ロス削減推進計画を定め、さまざまな施策を展開中です。

例えば、東京都では、「食品ロスゼロアクション」を展開し、「東京食品ロス0(ゼロ)アクション!」などのキャンペーンを通じて、都民や事業者への啓発活動を行っています。埼玉県で推進しているのは、飲食店や小売店と連携した「食べきりSaiTaMa大作戦」という取り組みです。

多くの自治体で行われている取り組みとしては、フードドライブ(家庭で余った食品を集めてフードバンクに寄付する活動)の実施や、食品ロス削減協力店の認定制度、学校や地域での啓発イベントなどが挙げられます。

商慣習の見直しと業界の対策

さまざまな業界の企業においても、食品ロスを防ぐために、これまで習慣の見直しや対策が進められています。

例えば、食品業界における対策が、「3分の1ルール」の見直しです。一部の小売業者やメーカーでは、この商慣習を「2分の1ルール」に緩和するなど、柔軟な対応を始めています。

また、賞味期限の表示についても、「年月日」から「年月」への変更や、「おいしく食べられる目安」という説明の追加など、消費者の誤解を防ぐ工夫も必要です。

そのほか、食品製造業では、需要予測の精度向上や、AI・ICTを活用した在庫管理システムの導入による過剰生産の削減にも取り組んでいます。小売業では、値引き販売の拡大や、賞味期限が近い商品の専用コーナー設置など、売り切りを促進する施策を実施中です。

食品ロスを自分のできることから削減していこう

食品ロスは、環境、経済、社会に多大な影響を与える、重要な課題です。日本では、年間約464万トンもの食品ロスが発生しています。

食品ロス削減は、誰もが今日から取り組める身近な課題です。

家庭では、買い物前の在庫確認、賞味期限の正しい理解、冷凍保存の活用など、日々の小さな工夫から始められます。外食時には食べきれる量だけ注文し、食べ残しは持ち帰りを検討しましょう。

重要なことは、一人ひとりが食品ロスを「自分事」として捉え、行動を始めることです。まずは自分にできることから始め、家族や職場、地域へと輪を広げていくことで、持続可能な食の未来につなげることができるでしょう。