- 水とくらし

2025年版|今年の梅雨の特徴は?期間・雨量の影響も解説

2025年の梅雨は、統計の開始以来初となる現象や異例の高温など、これまでにない特徴や傾向がありました。期間から雨量まで、今年の梅雨は従来のパターンと大きく異なる結果となっています。

今回は、気象庁や日本気象協会の最新データなどを基に、2025年の梅雨について詳しく解説します。また、今年の梅雨の結果が与える、企業活動や日常生活への影響についてもご紹介します。

目次

いつもと異なる今年の梅雨の特徴

2025年の梅雨は、平年と異なる現象を記録しました。従来の梅雨のイメージを覆すような特徴も各地で観測され、気象専門家も注目する年となっています。

統計の開始以来初めて九州南部が全国で最初の梅雨入り

今年は沖縄や奄美より先に九州南部が梅雨入りとなり、これは1951年からの統計の開始以来初めてのことといわれています。通常、梅雨は南から北へと進行するため、日本では沖縄・奄美地方が最も早く梅雨入りを迎えるのが一般的です。

この背景には、上空の偏西風や太平洋高気圧の位置取りの変化が関わっているとされ、沖縄や奄美などの南西諸島では一時的に乾いた空気が入り込み、梅雨入りが遅れたと考えられています。

梅雨の晴れ間は真夏日や猛暑日

今年の梅雨期間中は、晴れ間に記録的な高温が観測されました。中には最高気温が35℃を超える地点もあり、気象庁・環境省は熱中症(特別)警戒アラートで注意を呼びかけました。梅雨の晴れ間が真夏日(30℃以上)や猛暑日(35℃以上)になった原因として、夏の太平洋高気圧が通常より早い時期に勢力を強め、強い日差しをもたらしたことが挙げられます。

さらに、熱帯地域で形成された非常に暖かく湿った空気が西寄りの山越えの際に下降し、気温が急上昇する「フェーン現象」も原因に加わりました。フェーン現象が発生すると、湿度が低くなるため体感的には過ごしやすく感じる瞬間もありますが、実際には熱中症リスクが急上昇する危険な状況です。

梅雨については、以下の記事も併せてご覧ください。

今年の梅雨入りと梅雨明けの時期

2025年の梅雨は、入りと明けの両方においても、例年とは大きく異なるタイミングを示しました。全国的な傾向として挙げられるのは、梅雨入りの遅れと梅雨明けの早さです。

今年の梅雨入りは遅め

2025年の梅雨入りは、全国的に遅い傾向だったことが気象庁のデータからも明らかになっています。各地域の梅雨入り状況を詳しく見ると、平年差は以下のような結果となりました。

<2025年梅雨入り実績と平年差>

・沖縄地方:5月22日頃(平年より12日遅い)

・奄美地方:5月19日頃(平年より7日遅い)

・九州南部:5月16日頃(平年より14日早い)

・九州北部:6月8日頃(平年より4日遅い)

・四国地方:6月8日頃(平年より3日遅い)

・中国地方:6月9日頃(平年より3日遅い)

・近畿地方:6月9日頃(平年より3日遅い)

・東海地方:6月9日頃(平年より3日遅い)

・関東甲信:6月10日頃(平年より3日遅い)

・北陸地方:6月10日頃(平年より1日早い)

・東北南部:6月14日頃(平年より2日遅い)

・東北北部:6月14日頃(平年より1日早い)

※日本気象協会「梅雨入り梅雨明け予想・状況 2025」

この全国的に遅い梅雨入りは、5月から6月初旬にかけて太平洋高気圧の勢力が例年より強く、梅雨前線の北上が遅れたことが主な要因とされています。

今年の梅雨明けは早め

一方、2025年の梅雨明けは、全国的に平年より早い傾向となりました。気象庁によると、各地域の梅雨明けは以下のようなデータになっています。

<2025年梅雨明け実績と平年差>

・沖縄地方:6月8日頃(平年より13日早い)

・奄美地方:6月19日頃(平年より10日早い)

・九州南部:6月27日頃(平年より18日早い)

・九州北部:6月27日頃(平年より22日早い)

・四国地方:6月27日頃(平年より20日早い)

・中国地方:6月27日頃(平年より22日早い)

・近畿地方:6月27日頃(平年より22日早い)

・東海地方:7月4日頃(平年より15日早い)

・関東甲信:7月18日頃(平年より1日早い)

・北陸地方:7月18日頃(平年より5日早い)

・東北南部:7月18日頃(平年より6日早い)

・東北北部:7月19日頃(平年より9日早い)

※日本気象協会「梅雨入り梅雨明け予想・状況 2025」

特に、九州から東海にかけての地域では平年より半月以上も早い梅雨明けとなり、記録的な早さを記録しました。

この背景には、7月中旬以降に太平洋高気圧が急速に北へ張り出したことにより、湿った空気の流入が途絶え、強い日差しと高温が続く真夏の天気に一気に切り替わったことがあります。

今年の梅雨の雨量傾向

2025年の梅雨の雨量は、全国的に少ない「少雨型」となりました。梅雨入りが遅く、梅雨明けが早かったことに加え、梅雨期間中の降水量も大幅に平年を下回ったことが要因とみられます。

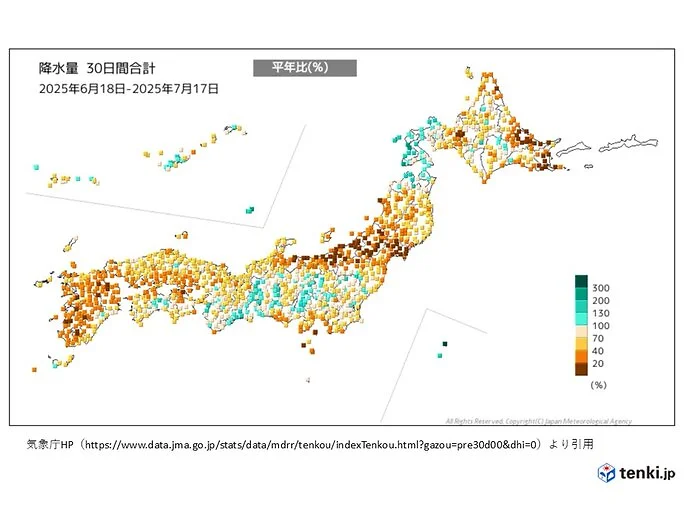

■30日間(6/18~7/17)の降水量の合計の平年比

※日本気象協会「渇水に注意 梅雨期間の降水量は平年より少なく 北陸で記録的な少雨 今後も少雨か」

上記は6月18日から7月17日までの降水量の合計の平年比を表した図ですが、茶色やオレンジ色で表示されている地域ほど、平年より梅雨の降水量が少ないことがわかります。東京では梅雨期間中の降水量が平年の約60%、横浜では約48%、新潟では約45%、山形や仙台では約31%と、いずれも大きく下回りました*。

特に、東北南部や北陸では顕著な少雨傾向となり、水不足や農作物への影響が懸念される深刻な状況です。

*日本気象協会「渇水に注意 梅雨期間の降水量は平年より少なく 北陸で記録的な少雨 今後も少雨か」

今年の梅雨の少雨や猛暑による影響

全国的に雨量が少なかったことや、梅雨の合間・早い梅雨明けから厳しい暑さとなる地域が多かったことなど、今年の梅雨の結果が各業界に影響を与えています。具体的にどのような影響があるのか、詳しく見ていきましょう。

電力業界

梅雨明けの早さと記録的な高温により、電力の需要が急激に増加しました。特に、7月上旬から中旬にかけては、冷房需要が例年の8月並みに達し、電力会社各社は需給バランスの調整に追われる事態に**。

電力業界では、今後の夏季ピーク需要への対応強化を急いでいます。再生可能エネルギーの活用や蓄電設備の拡充など、長期的な電力インフラの見直しも検討が必要になるでしょう。

製造・小売・物流業界

梅雨明け直後からの猛暑の早期到来により、夏物商品の売れ行きが大幅に前倒しとなりました。エアコンや扇風機などの冷房機器、冷感グッズ、飲料水などの需要が6月中旬から急激に増加し、一部商品では品切れも発生したほどです**。

特に、小売業界では、在庫管理の見直しが進み、気象予報を活用した商品展開が重要性を増しています。また、物流業界では、配送時の温度管理や作業員の熱中症対策強化も課題といえるでしょう。

農業

早期の梅雨明けによる高温と強い日差しは、農作物にとって生育の促進要因となる一方で、過剰な熱ストレスや水不足による品質低下を招くリスクがあります。

特に、水田では、用水不足による田植え後の管理が難しくなり、畑作でも高温障害による葉焼けや果実の日焼けが懸念されました**。

農林水産省では、節水技術の普及や遮光資材の活用推進など、高温・少雨対策の支援策を拡充しています。

**日本気象協会「2025年梅雨明けは全国的に平年より早め、今夏の昨年との違いは?(7月19日更新)」

気象情報を確認し、平年とは異なる気候にも柔軟に対応しよう

2025年の梅雨は、九州南部が全国で最も早く梅雨入りするという統計開始以来の現象や、梅雨の晴れ間に35℃を超える猛暑日が観測されるなど、いつもとは特徴・傾向の異なる年となりました。全国的に梅雨入りは遅く、梅雨明けは早く、雨量は平年を大きく下回る地域が多かったため、水不足や農業への影響が懸念されています。

また、梅雨時期の少雨や梅雨明け後の猛暑は、電力需給の逼迫、夏物商品の需要急増、農作物への高温ストレスなど、社会全体に幅広い影響を及ぼすことも想定されています。

なお、地球温暖化などの影響により、こうした異常気象は今後も発生する可能性が高くなります。変遷していく気候に対して、私達一人ひとりが気象情報をこまめに確認し、業界や生活スタイルに応じて柔軟な対応をしていくことが求められるといえるでしょう。