- 水とくらし

地下水とは?井戸水との違いや仕組み、枯渇理由も紹介

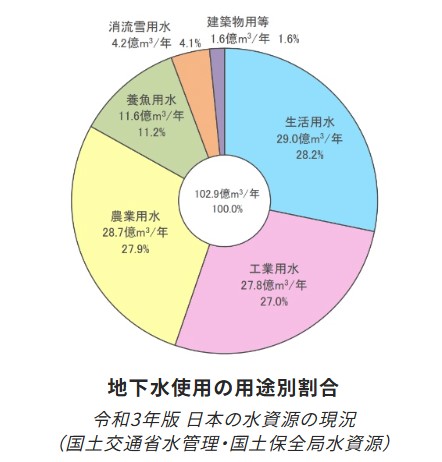

日本では、飲料水や農業用水、工業用水として、地下水が多く利用されています。地下水は私たちの生活を支える重要な資源でありながら、気候変動や都市開発、過剰な使用などにより、枯渇が進む地域もあります。

近年、地下水位の低下による枯渇は、日本だけでなく世界で課題となっています。今回は、地下水と井戸水の違い、地下水ができる仕組みとともに、地下水位低下の原因や対策についてもご紹介します。

目次

地下水とは?

地下水とは、地表から地下に浸透し、地中に蓄えられている水のことです。生活用水や農業用水、工業用水など、地下水は多岐にわたり活用されています。地下水と井戸水との違いや、地下水の仕組みについて見ていきましょう。

地下水と井戸水の違い

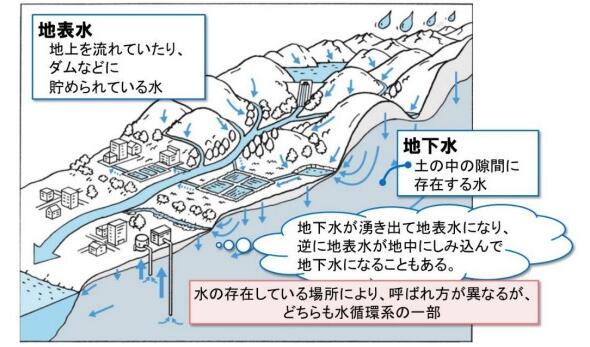

「地下水」とは、地表に降った雨や雪、河川や湖の水が土壌や岩盤を通じて地下に浸透し、地中にたまった水のことを指します。地層の中でも、水を蓄えることができる層に貯蔵されています。

この地下水を地上に取り出す手段のひとつが、「井戸」です。井戸は、地下水を汲み上げて人間が利用しやすくするための設備であり、汲み上げられた水は井戸水と呼ばれます。つまり、井戸水は地下水の一部であるといえるでしょう。

地下水の仕組み

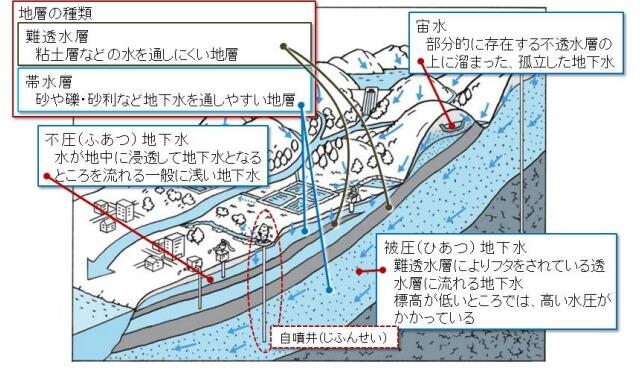

地下水は、地表から降った雨や雪解水が地中に染み込んで、地下の砂利層や砂層などの水を通しやすい層に蓄えられます。この層を「帯水層」と呼び、上層にある「不圧帯水層」と下層にある「被圧帯水層」に分類されます。不圧帯水層は浅井戸で取り出されることが多く、地表から近いため雨量や季節の影響を受けやすいことが特徴です。一方、被圧帯水層は深井戸から汲み上げられる水源で、安定した水質・水量を保ちやすいとされています。

また、地下水は地中を通る過程で砂や岩石による自然のろ過作用を受けるため、比較的清浄な水となることが多いといえるでしょう。ただし、地下の環境によってはミネラル成分や有害物質が溶け出している場合もあり、使用にあたっては綿密な水質検査が欠かせません。

世界の各地で地下水位が低下している

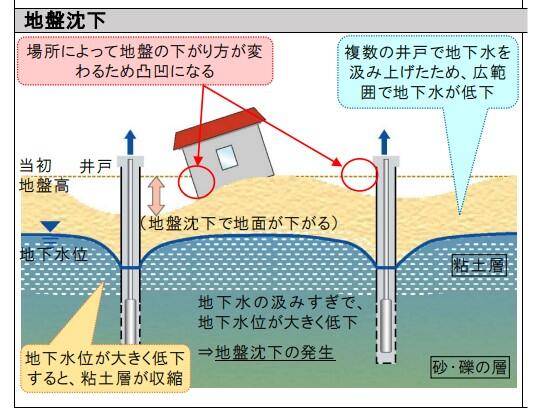

近年、人口増加や工業・農業の拡大に伴い、地下水の利用が増えました。その結果、世界中で地下水位の低下が深刻化しています。地下水位の低下とは、地中にある地下水の水面が下がる現象のことで、地盤沈下や地下水の枯渇などにつながります。

例えば、インドでは農業用水として地下水を大量に汲み上げたことにより、広範囲で地下水位が低下しました。地盤沈下や農業生産への影響が報告されています*。

※出典:農林水産省「農業地域の地下水」

アメリカでも、南西部のカリフォルニア州やアリゾナ州などの乾燥地域では地下水への依存度が高く、持続的な地下水汲み上げによる水位低下や地盤沈下が問題となっています**。また、ニューメキシコ州では地下水汲み上げにより、地域によっては水位が数十メートルも下がるケースも報告されています。

さらに、タイの首都バンコクでは、都市開発と工業化の進行に伴い、1980年代から1990年代にかけて地下水を大量にくみ上げた結果、深刻な地盤沈下が発生。都市インフラに甚大な影響を及ぼしました。

*ナショナルジオグラフィック日本版「地下水の枯渇、次世代に水を残せるか」

**BUSINESS INSIDER JAPAN「アメリカ南西部で地割れが多発…地下水汲み上げが原因。長さ数キロに及ぶものも」

日本でも地下水位が低下している

日本においても、地下水位の低下や地盤沈下、地下水の枯渇は他人事ではありません。高度経済成長期には都市部や工業地域で大量の地下水が工場用水として利用されていたため、東京や大阪、名古屋などの大都市で深刻な地盤沈下が問題となりました。

現在では地下水汲み上げに関する規制ができたことや工場での水循環システムの導入などにより、日本の地盤沈下の進行は抑えられつつあります。しかし、農業用水として地下水に依存する地域や工場が多い地域では、今後も地下水位の低下に気をつけなければなりません。

地下水位が低下し、地下水が枯渇する原因

※出典:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gmpp/about/gw-management.html

地下水位の低下は、複数の要因が絡み合って発生しています。地下水位の低下における主な原因は、次のとおりです。

1. 過剰な地下水の利用

農業や工業、生活用水として地下水を過剰に汲み上げることが、地下水位が低下する最大の要因とされています。特に、農業では地下水に依存するケースが多いため、地下水の使用量がコントロールされずに増大し続けると、水位低下を招いてしまうでしょう。

2. 気候変動・干ばつ

地球温暖化といった気候変動の影響により、極端な干ばつや降水パターンの変化が増え、地下水の自然補給量が減少しています。特に、雨が少ない地域は、より地下水が枯渇が深刻化しています。

3. 都市化・開発による地表の変化

都市開発により地表がアスファルトやコンクリートで舗装されることで、雨水が地中に浸透しにくくなります。本来なら地下水として蓄えられるはずの雨水が排水設備から河川へ流れ出てしまい、地下水位の回復が妨げられているのです***。

***公益社団法人日本地下水学会「地下水が減ってきているとは本当なのですか? その原因は何ですか?」

地下水枯渇への対策

地下水資源を持続可能に利用するためには、地域や国、企業、個人、それぞれの立場での取り組みが求められます。単に地下水の使用を控えるだけでなく、以下のような地域社会や行政、企業が一体となった多角的な対策が必要とされるためです。

1. 適正な利用量管理

各地域の水資源量を把握し、地下水の使用量を適正に管理するために、法的規制やガイドラインを設定する必要があります。現在、地域により、地下水法や条例で地下水の使用量が規制されています。

2. 雨水の有効利用と地中浸透の促進

都市部では、雨水浸透桝や透水性舗装などを整備して、雨水を地下に戻す取り組みが進められています。家庭や事業所でも雨水タンクの設置を促進し、生活用水としての利用することが推奨されています。

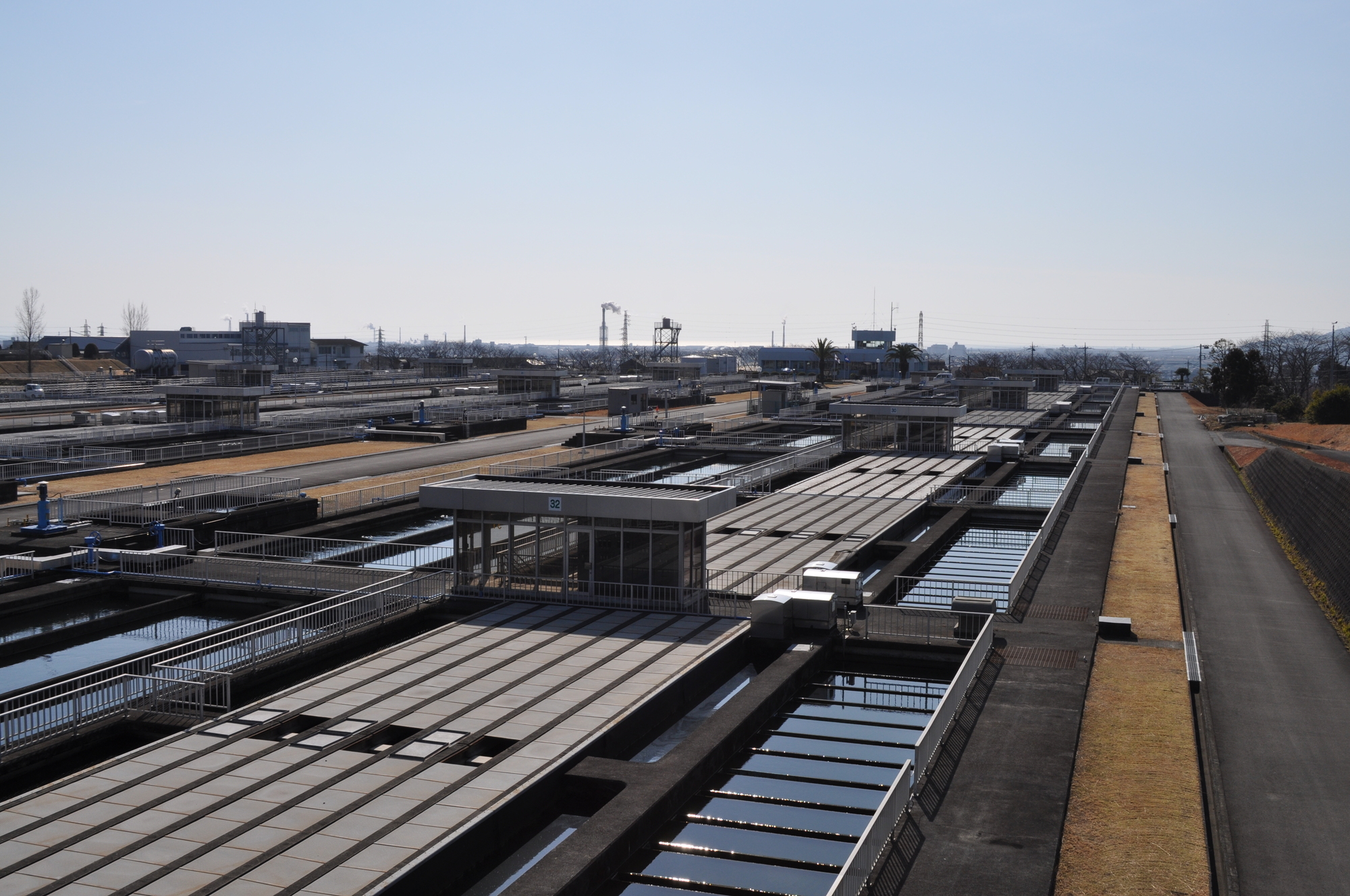

3. 再生水・中水の活用

下水を高度処理して再利用する「再生水」や、生活排水を浄化してトイレや散水に使う「中水」の利用を広げることで、地下水の使用量を減らすことが期待されています。

4. 企業や市民への啓発

企業や市民への啓発活動を通じて水資源の大切さや節水意識を高め、利用者一人ひとりの地下水利用への理解および協力を得ることを進めています。

暮らしに欠かせない水を守っていこう

地下水は、私たちが毎日当たり前に使っている水道水や農作物、工業製品の製造にも欠かせない資源です。しかし、限りある資源であることを忘れてはいけません。地下水を守るために、私たち一人ひとりが節水や雨水の活用、地下水の適正な利用を意識して、次世代へ水環境をつなげていくようにしましょう。