CONCEPT

LANDSCAPE

ランドスケープコンセプト

ランドスケープコンセプト

2013年設立。2017年に福井市に竣工した「NICCA イノベーションセンター」においてランドスケープ設計を手がけたほか、2020年度町田薬師池公園四季彩の杜西園ウェルカムゲートにて日本造園学会賞 設計作品部門受賞、グッドデザイン賞受賞、2021年さいき城山桜ホール周辺地区にて都市景観大賞「都市空間部門」優秀賞受賞、2021年那須塩原市図書館みるるにてグッドデザイン賞受賞など数々の賞を受賞している。

設計担当者

石井 秀幸

渡邊 聡美

野田 亜木子

2017年に福井の日華化学の研究施設「NICCA イノベーションセンター」のランドスケープデザインに関わらせていただいた時に、福井の風土や人の魅力を感じ、またいつか福井のプロジェクトに携われたらと思っていました。それから数年後、木下設計さんからの連絡を受けた時、再び福井で仕事をするチャンスが訪れたことに、非常に興奮したのを今でも覚えています。

スタジオテラがランドスケープデザインを

手がけたNICCA イノベーションセンター(福井市)

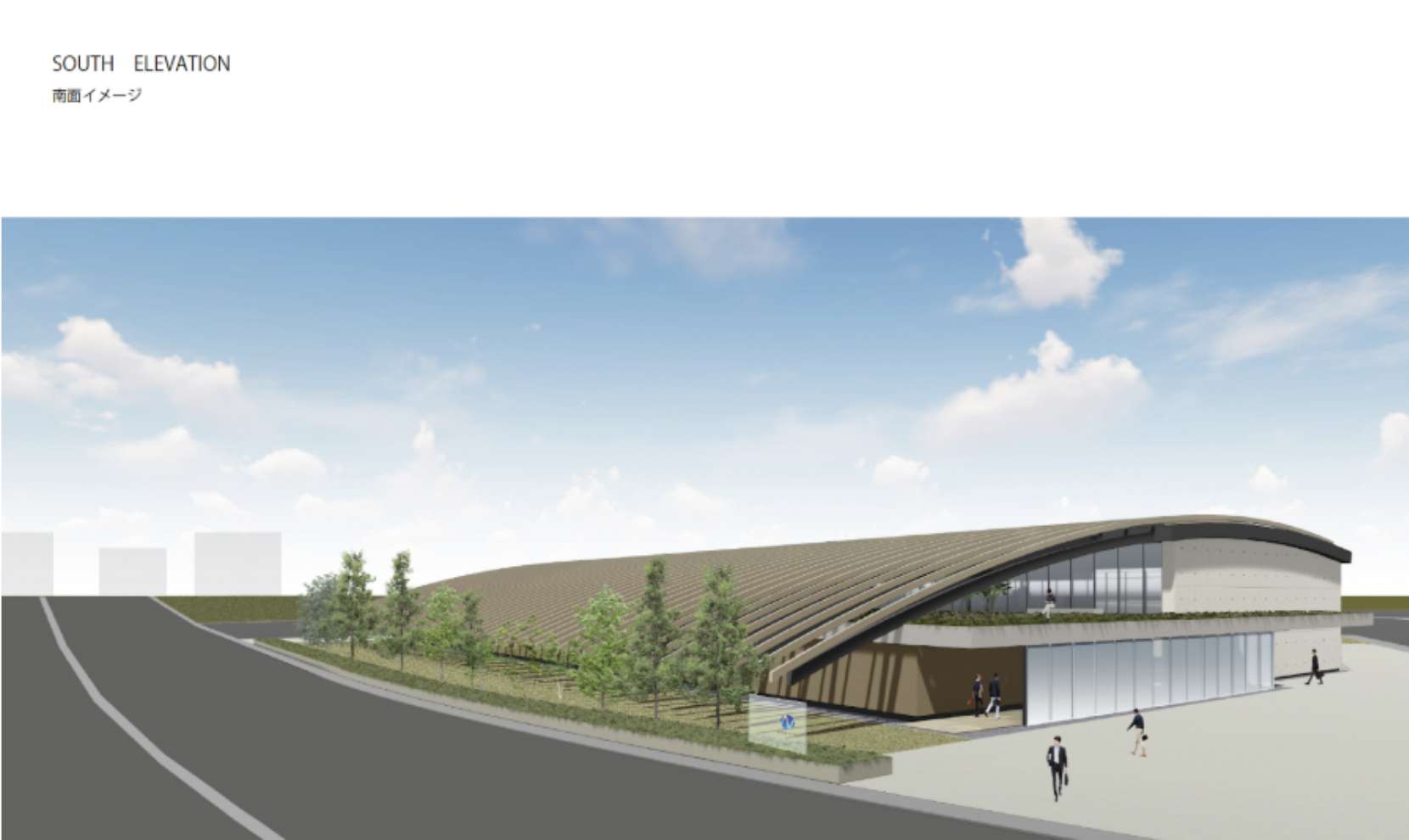

初めて木下設計さんから送られてきた建物のCGデータを見たとき、まず思ったのは「この建物は野心的だな」ということでした。工場を併設した社屋でありながら、屋根に大きなルーバーが架かっている斬新なデザイン。これには思わずワクワクしましたし、きっと面白いことができそうだという予感が湧いてきました。私たちスタジオテラでは、毎回のプロジェクトで「小さくても誰もやったことがないことに挑戦する」のがモットー。このデザインにはその精神が見事に反映されていると感じました。

「企業の理念が反映されたデザインに、

強い魅力を感じました」と

スタジオテラ代表の石井秀幸さん

今回のプロジェクトを進めるにあたり、あらためて福井の土地についてリサーチを行ったところ、福井が全国的に見ても雨が多い地域だということを再確認しました。

また、福井には多くの川があり、暮らしと川が近いという特長があります。長い歴史を通じて、福井では度重なる洪水を乗り越え、治水に取り組んできた歴史もあります。雨によって育まれてきたこの風土が、ニホン・ドレンの事業の基盤に深く関わっていることを実感しました。

県内を流れる九頭竜川。

かつて何度も氾濫した歴史を持つ

雨にはネガティブなイメージがありますが、福井にとっては単なる「天気が悪い」というものではなく、この土地を豊かにしてきた重要な要素だったのではないでしょうか。そこで、私たちはこの「雨の豊かさ」を体感できる社屋はどうかと考えを深めていきました。

当初は意匠としての要素が強かったルーバー。

ここから雨を降らすのはこのプロジェクトにおいて

大きなチャレンジだった

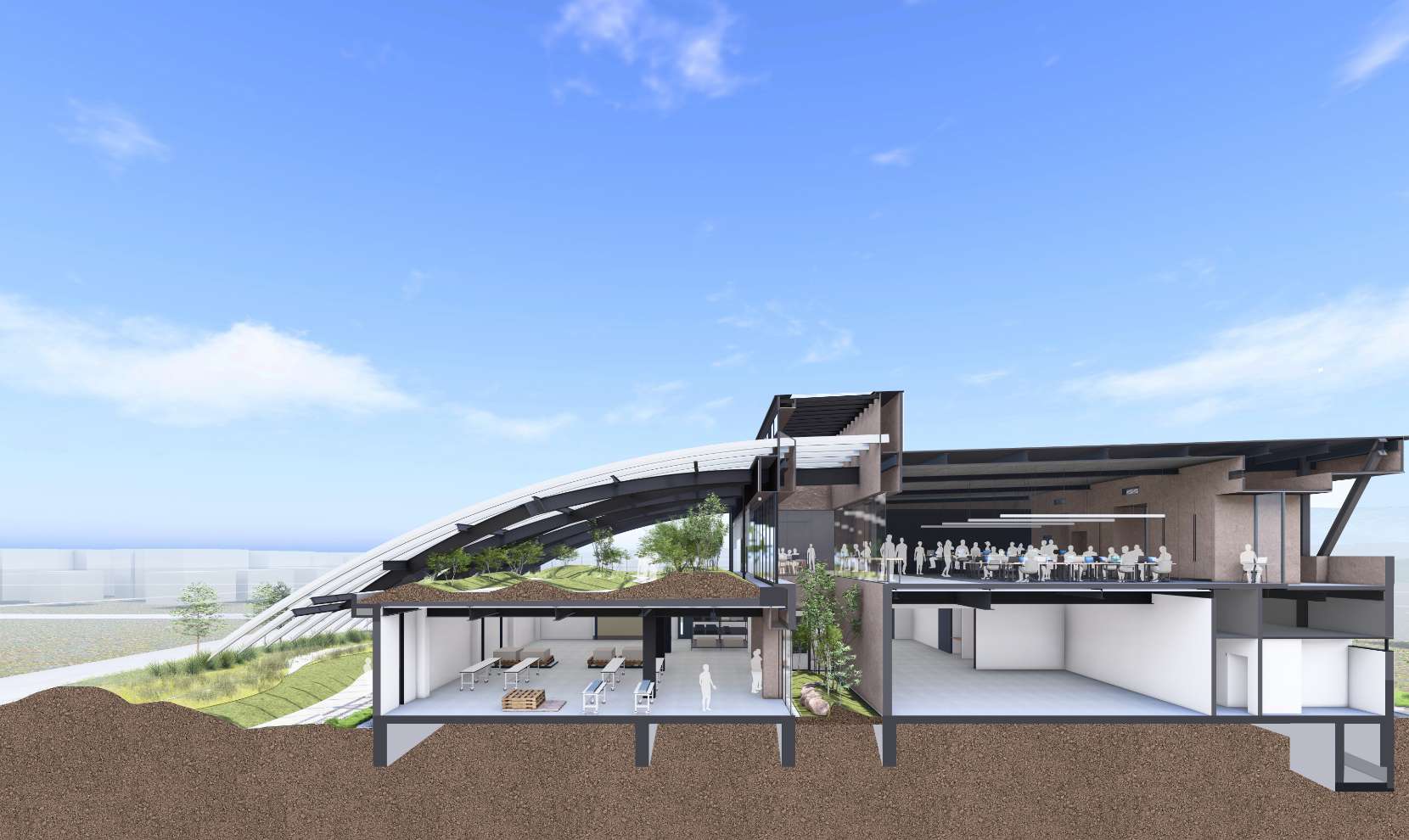

木下設計さんから屋上庭園を作るアイデアを聞いて、さらにその構想が膨らみました。最初、屋根のルーバーは単に意匠的な役割で提案されていましたが、ディスカッションを重ねていく中でこのルーバーを使って屋上から雨を降らせるアイデアが生まれたのです。屋上に雨を降らせることで、水が植物に当たり、植物も元気に育つはず。これまでそんな建物は見たことがないですし、面白いと感じました。これにより、水の流れを可視化することができ、ドレンだけでなく、さまざまな雨水の処理方法を見せることができるのではないかと。これが、「雨を纏う」というコンセプトにつながっていきました。

今回のプロジェクトの主な目的は新社屋の建設ですが、敷地内でニホン・ドレン製品のさまざまな実証実験を行い、その効果を確かめながら製品のアップデートにつなげていくという、ラボ(実験場)としての使用ももう一つの大きなテーマです。

そのテーマに至ったきっかけは、初めて建設予定地を見に行った際、水たまりがたくさんできていたこと。正直なところ「水はけが悪い土地だな」と感じましたが、逆に水はけが悪いこの土地こそ、ニホン・ドレン製品の性能を証明する絶好の場ではないだろうか、と思ったのです。

建設予定地。埋め立てた土質により

至るところに水たまりが発生した

集水能力に優れたミツバ・ドレン

そこで、敷地内のさまざまな場所にニホン・ドレンの主力製品であるミツバ・ドレン(暗渠排水管)を埋設し、集水性を検証。さらに屋上庭園でも、複数の種類の人工軽量土を使い、土壌成分に対してニホン・ドレン製品がどのように作用するのかを調べています。実際に施工を進めていく中でも、すでにいくつかの効果を確認することができました。

屋上庭園にもニホン・ドレンの製品を埋設

また、ニホン・ドレンの内藤社長からも多くのアドバイスをいただき、技術的なサポートを受けました。このように、施主と一緒に取り組む感覚を共有できたことも印象的でした。

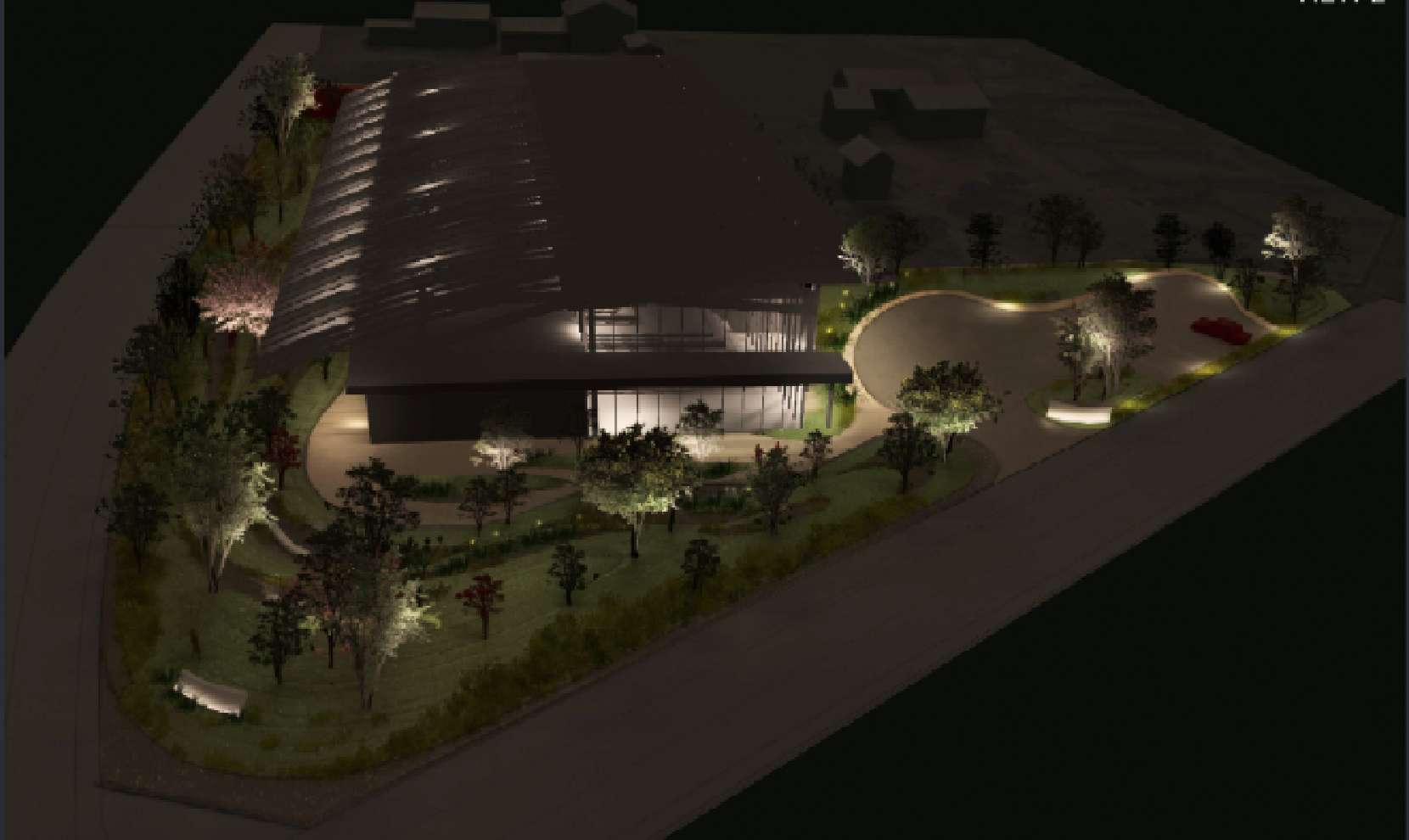

照明計画には、フィグライティングデザインの永松冴子さんをご紹介しました。永松さんの素晴らしいところは、シチュエーションに合わせて、いつも私たちのリクエストを一歩上回る提案をしてくださる点です。ランドスケープの照明については、決して「照明が主役」となるようなものではなく、全体の風景を引き立てることを大切にしてくださいます。

建物内から漏れ出る光が空間に温かみを加え、

夜でも明るく心地よい雰囲気を作り出すことを

目指した

チガヤの穂のような揺らぎを照明で表現

いかにも「見てください!」というような強調された照明ではなく、ほのかに浮かび上がるような温かみのある光。眩しくて派手な照明ではなく、どこか安心感を与えてくれるような光がいい。さらに、近隣に配慮し、光害にならないよう意識を向けてくださる。そのような視点で設計を進めてくださるので、信頼して仕事をお願いできました。

また、植生に合わせた照明の使い方にも細やかな配慮をしていただきました。屋上庭園には「チガヤ」というイネ科の植物を植えていますが、その穂が揺れるような、ほのかな動きを感じさせる照明を提案していただきました。こうした細かい部分まで考慮された照明計画は、風景の美しさを引き立てるだけでなく、空間全体に温かさと安心感をもたらしてくれています。

全体の植栽を考えた際、建物の東側には生垣があり、ここは山川の風を受ける防風林としての役割を果たしています。さらに、隣には素敵な水田と庭園が広がっており、そこから見たときに無機質な工場が目立たないように配慮しました。緑を介して、工場とその周辺の素晴らしい自然とのつながりを作りたかったのです。水田と庭が広がる中に、緑をうまく配置することで、無機質な印象を与えることなく、調和のとれた景観を作り出しています。

周囲の環境との調和を考慮し、

建物が地域の一部としてどのように

見られるかを意識した植栽配置

建物の近くに位置するお社。

ランドスケープデザインにおいて、

このような地域に深く根付いたものの

意味を考慮することも重要な視点

さらに、西側には駐車場がありますが、ここも単なる無機質な空間にはしたくありませんでした。近隣の方々がその駐車場を見たときに、自分の家の庭が広がっているかのように感じてもらえるような景観を目指しました。工場が拡張され、新たに施設が増えたとしても、地域の一部として、まるで「みんなの庭」のように感じてもらえるように、緑地化を進めています。

これまで多くのランドスケープ工事で暗渠管を使う機会がありましたが、どの現場でも目詰まりが問題になっていました。暗渠管を埋設して10年も経つと、どこかで根が絡んだり、土が詰まってしまいます。土質によっては、初期段階で詰まることもあり、その度に頭を悩ませてきました。しかし、今回ニホン・ドレンの製品を使用してみて、理論的にも技術的にも目詰まりや根詰まりがしにくい構造になっており、その違いを強く実感しました。実際に、ニホン・ドレンさんが手がけた東京駅丸の内南口芝生広場の現場にも足を運び、その性能に驚いたものです。

ニホン・ドレンが施工した東京駅丸の

内南口芝生広場

最近では日本中の土地で、土質が悪く水はけが悪い場所が増えています。特に都市部では、粘土質の土や汚染された土地が多く、適切に水が流れる土地が少ないのが現実です。さらに豪雨などの気候変動が続いている中で、これからもニホン・ドレンの製品がますます活躍する場面が増えていくと確信しています。今回の工事を経て、私たちが手がけている他の案件でもミツバ・ドレンを採用していますし、今後もさまざまなシーンでこの製品を積極的に使用していきたいと考えています。

このプロジェクトは完成した後も、雨水の水質チェックや植栽の生育状況、土壌の質などのモニタリングを行い、実証実験が続きます。植物が根付くには約3年かかりますので、定期的にチェックしに行こうと思っています。

雨水の水質や埋設したミツバ・ドレンが

機能しているかなど、今後も「みずのもり」での

モニタリングは続く

今回、新社屋の建設という大きなプロジェクトでしたが、この場所が単に会社の敷地ではなく、地域の一部として、地域の人々の日常の延長線上に位置する存在になってほしいと考えています。地域の方々が散歩したり、桜の季節には花見を楽しんだりできる光景が生まれるといいですね。実際、桜の木をたくさん植えていますので、人々が集まってお花見をするような、地域の集いの場所になればと夢見ています。

私たちは、「RooP」が地域の暮らしや文化と深くつながり、そこでの生活がより豊かになるような場所となることを目指してきました。今後、この場所がその役割をしっかりと果たすことができれば、このプロジェクトは本当に意味のあるものとなると確信しています。